Crescimento dos desaparecimentos pode invisibilizar execuções e desaparecimentos forçados

A ausência de uma legislação específica que tipifique o desaparecimento forçado como crime dificulta o enfrentamento institucional ao problema, contribuindo para a invisibilização das vítimas e para o sofrimento das famílias, às quais é negada até a possibilidade de enfrentar o luto

Samira Bueno

Diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e Doutora em Administração Pública e Governo pela FGV-SP

Beatriz Schroeder

Pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e Graduada em Administração Pública pela FGV-SP

Isabela Sobral

Supervisora do Núcleo de Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e Mestre em Administração Pública e Governo pela FGV-SP

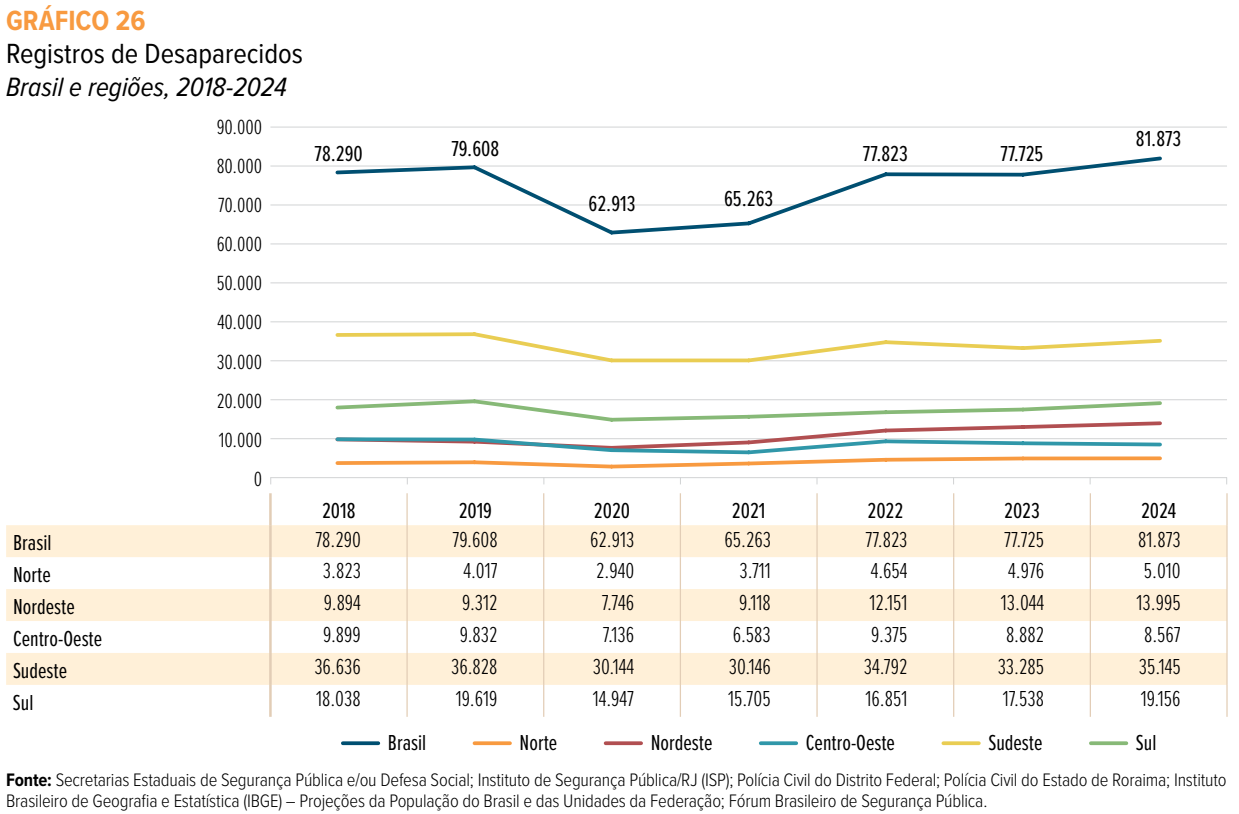

A taxa de registros de desaparecimentos cresceu 4,9% no Brasil em 2024, totalizando 81.873 casos notificados às Polícias Civis de todo o país. Após uma queda acentuada nos anos de 2020 e 2021, período da pandemia de Covid-19, os registros voltaram a subir, atingindo, no último ano, o maior número desde 2018. Considerando as estatísticas recentes, foram realizadas, em média, quatro notificações de desaparecimento por hora às autoridades policiais.

A análise da variação por região entre 2018 e 2024 indica que as regiões Nordeste e Norte apresentaram os maiores crescimentos no período, de 41,4% e 31,0%, respectivamente. A região Sul também registrou aumento, de 6,2%, enquanto a Sudeste teve queda de 4,1% e a Centro-Oeste, de 13,5%.

O crescimento dos desaparecimentos no Brasil coincide com o período em que vimos um declínio significativo das mortes violentas intencionais, mas também um movimento de expansão de organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho, que, após os conflitos gerados pelo racha em anos anteriores, passaram a consolidar novos territórios em parceria com organizações criminosas locais. Chama atenção, portanto, que justamente os estados das regiões mais violentas do país hoje apresentam também os maiores crescimentos no número de desaparecimentos no período analisado.

Em 2024, os estados que registraram os maiores aumentos nas taxas de desaparecimentos foram o Amapá (+27%), Sergipe (+19,9%) e Bahia (+14,8%). Esses mesmos estados também se destacaram, no mesmo período, pela redução nas mortes violentas intencionais. Trata-se, no entanto, de territórios marcados por intensas disputas entre organizações criminosas pelo controle do tráfico de drogas e por elevadas taxas de letalidade policial, o que levanta a hipótese de que parte da violência nesses contextos esteja sendo ocultada sob a forma de desaparecimentos.

Diante desse contexto, a análise da redução das mortes violentas intencionais precisa ser matizada pelo crescimento dos desaparecimentos, reconhecendo que as taxas de violência letal oficiais podem estar subestimadas pela prática de descarte de corpos de vítimas de execução.

Esse fenômeno, aliás, não é novidade no Brasil. Ao menos desde a ditadura militar, sabe-se da existência de cemitérios clandestinos para a desova de corpos. Em 1990, o país tomou conhecimento de um cemitério clandestino em São Paulo, criado por agentes do Estado durante o regime militar para o descarte dos restos mortais de vítimas da repressão e de esquadrões da morte formados por policiais. Na vala de Perus, como ficou conhecido, foram encontrados 1.049 sacos com ossadas[1].

Mesmo durante o período democrático, a prática de descartar corpos de pessoas executadas em valas clandestinas se manteve, embora as pesquisas sobre o tema sejam escassas. Essa prática foi incorporada principalmente por facções criminosas e milícias como forma de eliminar rivais sem chamar a atenção do Estado. Se não há corpo, não há crime, tampouco uma investigação.

A maioria dessas pessoas acaba figurando nas estatísticas de “desaparecidos”, o que é considerado pelas polícias como um fato atípico, ou seja, não se trata de um crime. E como não constitui, a priori, um delito, esse tipo de ocorrência frequentemente não resulta em abertura de inquérito policial, não possui materialidade, tampouco está sujeito a prescrição (Ferreira, 2013[2]).

A tipificação jurídica de desaparecimento é bastante recente no Brasil. Foi apenas com a aprovação da lei 13.812, de 16 de março de 2019, que se estabeleceu o conceito jurídico para o desaparecimento de uma pessoa: “todo ser humano cujo paradeiro é desconhecido, não importando a causa de seu desaparecimento, até que sua recuperação e identificação tenham sido confirmadas por vias físicas ou científicas”.

Especialistas no tema, no entanto, argumentam que embora a lei represente um avanço, foi excessivamente vaga ao não diferenciar os tipos de desaparecimento. A promotora de justiça do Estado de São Paulo, Eliana Vendramini, defende em sua tese de doutorado que os desaparecimentos sejam diferenciados em três tipos: o desaparecimento voluntário, em que um indivíduo maior de idade se afasta voluntariamente de familiares e amigos; o desaparecimento involuntário, em que a pessoa se afasta ou é afastada por terceiros sem dispor de condições para sinalizar a ação, por ser incapaz ou ainda por acidentes e desastres naturais; e o desaparecimento forçado, em que a pessoa, seja ela capaz ou não, é afastada forçadamente por violência ou ameaça (Carneiro, 2022[3]; FBSP, 2023[4]).

Em dezembro de 2006 a Assembleia das Nações Unidas aprovou a Convenção Internacional para a Proteção de todas as pessoas contra o desaparecimento forçado, definido pelo direito internacional como crime contra a humanidade e cujo texto entrou em vigor em 2010. Embora o Brasil seja um dos países signatários da Convenção da ONU[5], assim como da Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas[6], até o momento não conta com legislação para a tipificação do crime.

Dados do Mapa dos Desaparecidos no Brasil, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que o perfil da pessoa desaparecida é marcado basicamente por homens (62,8%), adolescentes e jovens (53,5%), negros (54,3%), que desaparecem entre sexta e domingo – o mesmo perfil das vítimas de homicídio.

Uma rápida busca no Google indica a existência de cemitérios clandestinos para a desova de corpos por organizações criminosas em cidades dos estados do Mato Grosso[7], Bahia[8], Rio Grande do Sul[9], Pará[10], São Paulo[11], Rio de Janeiro[12], Ceará[13], dentre outros. Não à toa, pesquisa recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Datafolha, intitulada Pesquisa de Vitimização e Percepção sobre Violência e Segurança Pública[14], apontou que, entre julho de 2023 e junho de 2024, 8% da população brasileira com 16 anos de idade ou mais, em média, declarou que tinha conhecimento da existência de “cemitérios clandestinos” nas cidades em que moravam. Isso equivalia, em 2024, a cerca de 14,2 milhões de pessoas. Ainda segundo a pesquisa, esse percentual é ainda mais significativo entre os moradores de capitais e entre moradores de municípios com mais de 500 mil habitantes, quando 17% dos residentes nessas localidades declararam conhecer cemitérios ilegais.

Diante do crescimento expressivo dos registros de desaparecimentos no Brasil, especialmente em regiões marcadas por elevadas taxas de homicídio e por disputas de organizações criminosas, torna-se urgente reconhecer que essa dinâmica pode estar ocultando uma face ainda mais perversa da criminalidade: a execução seguida da ocultação de cadáver. A ausência de uma legislação específica que tipifique o desaparecimento forçado como crime dificulta o enfrentamento institucional ao problema, contribuindo para a invisibilização das vítimas e para o sofrimento das famílias que, sequer, têm a possibilidade de enfrentar o luto. Aprovar o PL 6.240/2013, que tramita há mais de uma década no Congresso Nacional e tipifica o crime de desaparecimento forçado, incluindo-o como crime hediondo, é medida indispensável para romper com a naturalização do desaparecimento e assegurar o direito à memória, à verdade e à justiça.