Juliana Lemes

Doutora em Política Social pela UFF, presidente do Conselho de Administração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e cabo da Polícia Militar de Minas Gerais

Juliana Martins

Psicóloga, doutora pelo Instituto de Psicologia da USP e Coordenadora Institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Beatriz Schroeder

Pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Graduada em Administração Pública pela FGV-SP

Quando discutimos a vitimização policial no Brasil falamos de dois tipos de mortes distintas: por suicídio e por violência intencional (MVI). Refletir sobre ambas as naturezas é fundamental para compreender os diferentes riscos aos quais os policiais estão expostos, abrangendo tanto aspectos relacionados à saúde mental e ao bem-estar no exercício da função quanto à vulnerabilidade frente à violência letal no contexto de suas atividades. É necessário ainda compreender as semelhanças e diferenças entre a vitimização de policiais civis e policiais militares, que são atingidos de maneiras distintas pelos contextos que enfrentam.

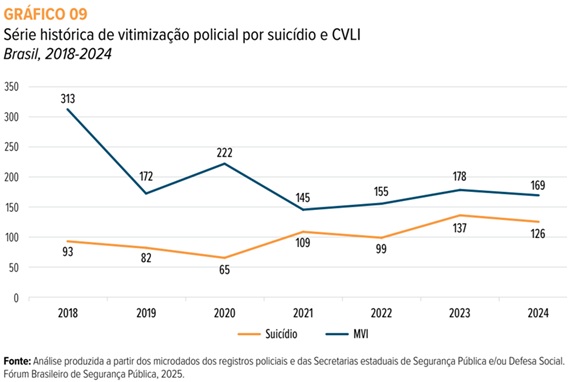

Os dados apresentados este ano mostram que de 2023 para 2024 houve uma redução no total das mortes policiais no Brasil, tanto por confronto em serviço e fora de serviço, quanto por suicídio. A taxa de policiais civis e militares mortos em confronto diminuiu em 4,5%, partindo de 178 casos em 2023 para 170 em 2024. Das mortes por confronto, 72,9% ocorreram quando o policial estava fora de serviço. A diminuição foi ainda maior na taxa de suicídios, que apresentou uma variação de -8% de 2023 para 2024 – de 137 mortes para 126.

Apesar de serem boas as notícias, é preciso analisá-las com cuidado. De fato, o número total de policiais mortos por confronto e por suicídio vem diminuindo ao longo dos últimos anos. No entanto, como mostra o gráfico abaixo, nota-se que, enquanto há uma tendência de diminuição de mortes violentas intencionais (MVIs) de policiais, a quantidade de suicídios desses profissionais vem aumentando de maneira mais ou menos constante desde 2018, primeiro ano da série histórica analisada.

Isso significa que, se por um lado o total de mortes de policiais vem diminuindo ao longo dos últimos anos, possivelmente indicando uma menor exposição à violência letal no exercício de suas funções, por outro essas mortes são cada vez mais resultantes de suicídio, o que nos leva a questionar de que forma as condições de trabalho desses profissionais têm impactado seu bem-estar e saúde mental. Além disso, como veremos a seguir, a diminuição das mortes policiais não aconteceu de maneira homogênea em todos os estados, estando sujeita aos contextos locais de cada Unidade da Federação.

Ao detalharmos os dados por Unidade da Federação, chama atenção a disparidade nas taxas de vitimização policial. A média nacional de policiais civis e militares mortos, em serviço ou fora dele, é de 0,3 por 1.000 profissionais da ativa. No entanto, seis estados registraram taxas de mortes em confronto superiores a essa média: Tocantins (1,1), Rio de Janeiro (1,1), Pará (0,8), Ceará (0,5), Piauí (0,4), Alagoas (0,4) e Pernambuco (0,4). Em contraste, seis estados informaram não terem acontecido mortes de policiais nessas circunstâncias: Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Sergipe.

Também se observa uma variação significativa quando comparamos os dados de 2024 com os do ano anterior. Apesar da redução de 4,5% nas mortes de policiais por confronto em nível nacional, diversos estados registraram elevação nas taxas de vitimização. Os crescimentos mais expressivos ocorreram em Minas Gerais (200%), Alagoas (100%) e Piauí (100%). Outros estados também apresentaram aumento, ainda que em menor proporção: Ceará (33,3%), Bahia (22,2%) e São Paulo (10,3%). Por outro lado, de 2023 para 2024, dez estados tiveram uma diminuição das mortes em confronto mais acentuada do que a observada na média nacional, sendo eles Amazonas (-71,4%), Rio Grande do Norte (-66,7%), Paraíba (-50%) e Paraná (-50%), Goiás (-33,3%), Pernambuco (-33,3%), Mato Grosso (-33,3%), Pará (-31,8%), Maranhão (-20%) e Rio de Janeiro (-5,2%).

No caso das mortes de policiais por suicídio, o cenário se mostra ainda mais desigual. Considerando que a taxa nacional foi de 0,3 por 1.000 policiais da ativa, seis Unidades da Federação apresentaram índices superiores: Rio Grande do Sul (0,7), Paraná (0,6), Mato Grosso do Sul (0,6), Piauí (0,5), Ceará (0,4) e Distrito Federal (0,4). Por outro lado, Acre, Rondônia e Tocantins informaram não terem registrado suicídios de policiais em 2024.

Também chama atenção a diferença de comportamento entre estados quanto à variação anual das taxas de suicídio. Embora o país tenha registrado uma redução de 8% nos casos de suicídio de policiais, dez estados apresentaram aumentos expressivos nos registros de autoextermínio. Sendo eles: Distrito Federal (400%), Alagoas (200%), Ceará (100%), Paraíba (100%), Paraná (100%), Sergipe (100%), Bahia (66,7%), Santa Catarina (50%), Mato Grosso do Sul (33,3%) e Rio Grande do Sul (33,3%). Por outro lado, as maiores reduções foram observadas no Amazonas (-75%), Pará (-66,7%) e Mato Grosso (-60%). Nesse sentido, nota-se que enquanto a taxa de suicídio do país diminuiu, diversos estados apresentaram um aumento expressivo desse tipo de ocorrência, indicando um cenário não homogêneo do fenômeno, que é influenciado consideravelmente pelos contextos locais.

Mortes de policiais por suicídio

Mortes por suicídio em qualquer contexto provocam muitas inquietações. O que essas mortes revelam sobre as sociedades onde elas acontecem? A Organização Mundial da Saúde (2025) atribui ao estigma e tabu em torno do tema, o fato de as pessoas que pensam em tirar a própria vida ou que já tentaram suicídio não buscarem ajuda ou terem dificuldade em fazê-lo. Sem que se discuta abertamente a respeito e que se compreenda que o suicídio é um grave problema de saúde pública, é muito difícil colocar em prática políticas de prevenção e oferecer cuidados adequados para aqueles que precisam. A OMS estima que somente 38 países possuem uma estratégia nacional de prevenção do suicídio. O Brasil possui diretrizes nacionais, instituídas em 2006, por meio de portaria do Ministério da Saúde.

Mas o que dizer quando essas mortes acontecem entre profissionais das instituições de segurança pública, as polícias civis e militares? O que fazer quando se sabe que uma das medidas recomendadas pela OMS para prevenir e controlar o suicídio, reconhecida como eficaz e baseada em evidências é, justamente, a limitação do acesso aos meios de suicídio, dentre os quais, a arma de fogo? Qual seria a estratégia mais acertada para lidar com a realidade de adoecimento psíquico dos profissionais de segurança que têm como principal instrumento de trabalho a arma de fogo?

Pela lógica, a identificação do quadro de adoecimento psíquico do policial ensejaria, por parte da sua instituição, a restrição do acesso à arma de fogo. Mas como se comportaria o indivíduo adoecido, que tem como um pilar de sua identidade profissional esse instrumento? Como se comportaria o indivíduo em processo de adoecimento psíquico (e que muitas vezes não identifica ou reconhece esse adoecimento) que tem na arma de fogo o símbolo da sua própria segurança e a garantia de acesso à fonte de renda extra que subsidia o sustento de sua família? Qual medida seria menos gravosa para o Estado? Restringir o acesso à arma de fogo, recolher ao serviço administrativo o profissional e contar com menos efetivo nas ruas ou deixar de reconhecer a gravidade do problema?

Parece óbvio considerar a importância de que as políticas de proteção a esta categoria profissional estejam devidamente alinhadas no sentido da identificação dos processos de adoecimento dos policiais. Constitui, sem dúvidas, um desafio de desconstrução de certezas e quebra de paradigmas, pois esse esforço demanda seriedade no monitoramento caso a caso, uma vez que, além de os suicídios serem mortes evitáveis, têm como padrão a presença de fatores precedentes que condicionaram a consumação do ato. E é exatamente sobre tais fatores que a realidade nos convida a nos debruçar.

Assim como discutido nos Anuários anteriores, se a questão padece de invisibilidade e não aparece em números, o problema não existe. Sobre os suicídios, já conseguimos interpretar o que os dados mostram. No entanto, permanecem silenciados elementos que nutrem esses números. É sobre tais fatores que mais nos interessa jogar luz. Por isso, relembramos com incômodo e preocupação os seis condicionantes laborais ao aprofundamento dos problemas associados à saúde mental dos policiais, discutidos na edição 2023 do Anuário, quando os suicídios ainda não tinham o protagonismo que ganhou desde 2024. São eles: a) o assédio moral; b) a admissão do papel de “policial herói”; c) o desgaste físico e mental em razão do contato continuado com situações de perigo; d) a cobrança institucional pelo cumprimento de metas; e) o endividamento; e f) a insegurança jurídica.

As particularidades da profissão

Considerando a trágica realidade das mortes por suicídio, reflexo de uma sociedade em sofrimento, destacar o adoecimento de uma categoria profissional em específico poderia representar um apelo sem eco de mais um conjunto de trabalhadores que reivindicam melhores condições de trabalho, se a natureza do serviço policial não dispusesse de particularidades determinantes para o adoecimento psíquico dos profissionais. E que, de longe, não são representativas da maioria das demais atividades laborais.

Diferentemente de outras profissões, os policiais, ao ingressarem nas suas respectivas corporações, são submetidos a uma série de imposições ou normas que os afetam de diferentes formas. Pela natureza da profissão, das atribuições a eles conferidas e, especialmente, quanto à condição de autoridade legitimada pelo Estado. Se, por um lado, representa orgulho e honra, por outro constitui risco e preocupação.

Diante disso, como condicionante laboral sob evidência, o desgaste físico e mental em razão do contato continuado com situações de perigo ilustra bem o que buscamos destacar no que tange ao aprofundamento dos problemas associados à saúde mental dos policiais, que levou, também no ano de 2024, os suicídios ao topo.

Os policiais, principalmente os militares, não têm a opção de escolher viver em qualquer lugar, mesmo que o lugar seja aquele em que foi criado e passou toda sua vida. Podem não matricular seus filhos na escola mais próxima de sua casa ou frequentar determinados ambientes. Não porque não possam, mas por uma questão de segurança própria e dos seus. As situações de risco a que se submetem os policiais, sejam civis ou militares, os expõem como indivíduos antes mesmo de serem percebidos como profissionais cumpridores do dever. Nessas condições, policiais, além de exporem a si mesmos, expõem, por vezes, suas famílias e os colegas de profissão. Isso os deixa igualmente, na mira do desconhecido e da incerteza.

Profissão polícia e a realidade dos bastidores

Os bastidores das situações de perigo nas ruas, a ocorrência de um sinistro e o pós-ocorrência na perspectiva dos agentes públicos diretamente envolvidos raramente entram na pauta dos debates associados ao campo da segurança pública. No público, a repercussão nos canais de comunicação, a pressão social e as respostas aos moldes “telefone sem fio” dos interlocutores oficiais das instituições envolvidas compõem a narrativa que se tem. Geralmente, associada a um condicionante laboral recorrente no serviço público: a cobrança institucional pelo cumprimento de metas.

No privado, o bastidor de onde, quando e como ocorre o trâmite do processo interno – a apuração dos fatos, o gasto com defensor, o desgaste e estresse, a preocupação, o trauma, a possibilidade de travamento da carreira, o impacto financeiro, a imprevisibilidade, a transferência de unidade, cidade ou região, os rebatimentos da situação sobre membros de sua família e a dúvida. Nessa dinâmica, para parecer ser o que não se é, o sofrimento aparece silencioso, contido. A tensão e o acúmulo de preocupações decorrentes de intervenções policiais que desencadearam válidas apurações refletem na condução da prestação cotidiana do serviço, na disfunção de rotinas pessoais, hipervigilância, autocobrança e raiva dos colegas e da instituição. Nesse contexto, que se associa a outras situações de cunho laboral, o assédio moral costuma se fazer presente como condicionante laboral ao aprofundamento dos problemas de saúde mental dos policiais.

O estudo sobre a vitimização de policiais exige o olhar qualificado sobre as condicionalidades a ela inerentes. A vitimização por suicídio exige ainda mais destreza, uma vez que não se trata de jogar luz sobre o fenômeno na busca de respostas comuns a outras realidades de trabalho tão vulneráveis ao adoecimento quanto a categoria policial. Trata-se de evidenciar elementos que demonstrem que suicídios cometidos por policiais têm contornos diferentes.

Nesse sentido, expor a segurança pública sob outra perspectiva nos desafia a questionar o movimento dual de complementaridade da função policial que exige individualmente, capacidade de se moldar conforme o anseio da coletividade. Se por um lado, ao policial é atribuída a responsabilidade de servir e proteger, de outro, para cumprir sua missão é autorizado pelo Estado a proceder ao uso legítimo da força, e se necessário, o emprego de força letal. Sob tal cenário, capacidade de adaptação à natureza da demanda e resiliência são as capacidades mínimas exigidas do profissional.

Enquanto uma situação que exigiria apenas mediação de conflito é anunciada na “rede de rádio” para o devido empenho da guarnição policial, outra, que demanda emprego efetivo da arma de fogo, atravessa o empenho inicial, recondicionando o indivíduo a planejar mentalmente sua atuação (aos moldes de um robô reprogramável). Assim, como avançar por quase três décadas na atividade sem o adequado monitoramento da saúde psíquica pela instituição e não se mostrar, em algum momento, disfuncional ou adoecido(a)?

Parece controverso, mas, essa dinâmica é complementar à medida que condiciona o policial a oferecer uma resposta que seja aceitável ao grupo que integra (polícia), ao mesmo tempo que responde ao anseio popular que requer a resolução de problemas, geralmente, calcados nas lacunas de outras políticas públicas e sociais.

Três segundos é o tempo que o policial tem para executar uma sequência de ações quando em situação de risco: identificar, certificar, decidir e agir. Ao passo que o agente do lado oposto ao confronto se limita a identificar, decidir e agir. Enquanto a guerra das ruas acontece, a guerra interna de alguns profissionais reverbera para o coletivo que lhe cobra resposta como representante do Estado. Porém, a discricionariedade policial acaba por isentar o Estado de culpa, atribuindo ao agente a total responsabilidade pelo resultado.

Se exitoso, vitória do sistema, resposta satisfatória à sociedade e destaque ao chefe da missão como legítimo representante da corporação. Se fracassado, “fulanização” da operação, apresentação pública das providências adotadas frente aos supostos responsáveis, de forma individual, não coletiva ou institucional. Aqui, dois condicionantes laborais ao aprofundamento dos problemas associados à saúde mental dos policiais tendem a tomar lugar em razão da possível condição de vulnerabilidade dos profissionais: a insegurança jurídica e, na sequência, o endividamento.

Uma parte dos policiais vê sentido nessa dinâmica de estresse e tensão recorrente construindo sua identidade profissional sob a ideia de que um policial só pode ser reconhecido como tal se ocupar espaços associados a atividades de repressão qualificada – a admissão do papel de “policial herói”. Por outro lado, diante do amplo movimento de mudanças sociais, as instituições de segurança pública estão cada vez mais demandadas a acompanhar tais transformações por meio do oferecimento de respostas adequadas à nova realidade.

Enquanto o avanço do crime organizado pressiona a reorientação das instituições e governos no sentido da formulação de estratégias que deem conta dessa realidade que já deixou de ser uma simples ameaça há tempos, o planeta conectado provoca e desafia as corporações a assumirem posturas diferentes, especialmente no que se refere ao cuidado com os homens e mulheres que delas fazem parte, algo que precisa acontecer após uma significativa humanização do sistema.

A saúde mental dos policiais brasileiros precisa estar, também, na centralidade das políticas de segurança pública.

* Este texto foi originalmente publicado na 19ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A íntegra do documento pode ser acessada em https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/279